Gamificação para organizar aulas: um exemplo prático em geografia

Quando um novo termo começa a pipocar aqui e acolá nas reportagens sobre ensino, eu me desespero: mais gente dizendo que nosso trabalho é insuficiente, mais autores para ler e mais bibliografia para desvendar. Foi assim com “gamificação”, que, para agravar o desespero, mobiliza meu pior na infância: eu não era fã de jogos. Amava quebra-cabeças e só. (Sim, teve o encantamento com o Atari nos anos 1980, mas, cá entre nós, ficar pilotando aquele avião em busca de combustível não era nada crível: aviões precisam aterrissar e ficar parados para serem abastecidos!)

Eu pensei que poderia contornar o assunto e passei a evitar o termo quando aparecia em reportagens e postagens de redes sociais. Mas veio o incontornável: essa é uma demanda dos alunos.

Estava tudo desandando na escola e eu precisei negociar as aulas. Em troca de participação (e um pouco de paz, por que não?), eles pediram jogos nas aulas de geografia. “Jogos de estratégia”, disseram. Eu não tinha nem War na minha casa – joguei uma ou duas vezes em casas de amigos, mas nunca me apeteceu a ponto de pedir de presente.

Lá fui eu ler as pencas de reportagens e postagens sobre gamificação para atender os alunos. Para minha sorte, gamificadores são pessoas pacientes e colaborativas. Querem esparramar seus saberes em lugar de guardá-los e não foi difícil criar um jogo. Ok, eu não sou a próxima Lizzie Magie Phillips e meu jogo não foi um grande sucesso. Um pequeno grupo de alunos topou jogar e apontar os problemas. Eu corrigi, levei para todas as salas e, logo, mais fragilidades apareceram. Mas eu havia cumprido minha parte no acordo e isso jogou a batata quente para o colo dos alunos.

Depois de um tempo, eu mostrei esse jogo para a equipe da Fagulha e eles acharam que dava um bom samba. Reformularam tudo, testaram muitas vezes e hoje temos o “Maquinando” – pronto para ser utilizado em sala de aula – bem mais robusto e divertido!

Nesse caminho e nas conversas com a equipe da Fagulha, eu pude observar que a gamificação na educação tem aplicações ainda mais significativas do que atender à demanda dos alunos por variedade de recursos educativos em sala de aula. Sabe quando a gente precisa fazer uma sequência precisa de procedimentos e quase perde a voz repetindo os passos a cada vez que um dos 40 alunos completa uma das etapas? Gamificação serve para isso também: organizar a sequência de coisas a serem feitas, de forma que eles possam entender o propósito da atividade e seguir os passos sozinhos. Serve, portanto, para deixá-los mais autônomos e nós, mais descansados.

Ainda que dê muito trabalho (nosso trabalho de planejamento de aula não é completamente remunerado!), quando gamificamos os conteúdos procedimentais, nós conseguimos realizar atividades longas, que avançam por mais de uma semana, sem precisar falar muito, pois o envolvimento dos alunos na busca pelas instruções se torna parte das “regras do jogo”. Talvez não seja nada ético de minha parte, mas eu vejo até a possibilidade de embalar aquelas atividades típicas da escola – odiadas por parte dos alunos, como ler em voz alta – voltarem ao centro das atividades escolares em grande estilo, pois serão vistas como tarefas a se cumprir no jogo.

Um exemplo? Vamos a meu pequeno terror: as atividades de elaboração de mapas. Eu realmente a-m-o a cartografia e incluo sempre que posso essa linguagem nas aulas. Mas não é fácil ter de repetir um zilhão de vezes o passo a passo. (Sim, eu escrevo na lousa, mas isso nunca impediu os alunos de simplesmente perguntar “O que é mesmo para fazer, professora?”.)

O caminho convencional, aquele que aprendi na faculdade, é simples: eu levo uma ou duas perguntas para a sala de aula e uma base de dados que pode contribuir com as respostas, então manipulamos os dados e montamos as representações.

A situação de ensino e aprendizagem mais recentemente utilizada por mim com uso da linguagem cartográfica é a seguinte:

AS QUESTÕES

Como é distribuída a riqueza material no mundo?

Em que região do mundo o desenvolvimento industrial é mais expressivo?

A BASE DE DADOS

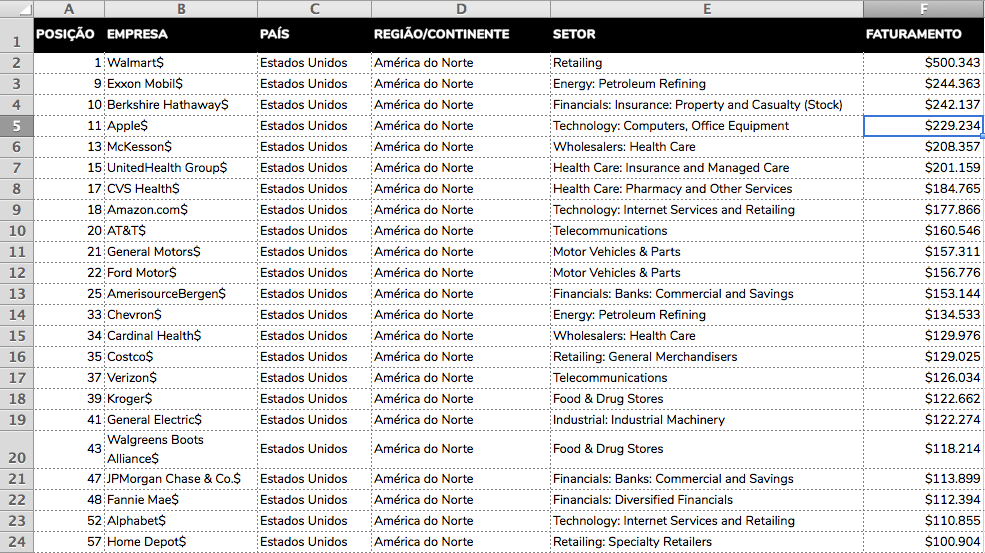

O termo “riqueza material” remete a algo intangível, mas nas sociedades urbano-industriais pode-se inferir que as riquezas materiais (comida, abrigo, água, comunicação, transporte etc.) estão sob controle de empresas e governos. Assim, foi escolhida como base de dados o relatório da revista estadunidense Fortune chamado “Global 500[DB1] ”; para facilitar o manuseio das tabelas, os alunos receberam apenas os dados das 200 empresas com maior faturamento.

OS PROCEDIMENTOS

Basicamente, o que espero dos alunos é que respondam às questões com um mapa, não com um texto verbal, embora transformar a representação em uma argumentação seja uma estratégia eficaz para abordar o texto argumentativo-dissertativo.

Eu proponho as questões e discuto as possibilidades de resposta que aqueles dados podem oferecer: a base da Fortune informa o país-sede da empresa, seu faturamento anual e o setor de atividade principal a que a empresa se dedica. Aqui, começam as dificuldades: mesmo concluindo coletivamente, em aula, que os dados de faturamento são os mais significativos para responder às questões, muitos alunos contam quantas empresas têm sede em cada país e montam a representação. Humpf!

A REPRESENTAÇÃO

Um quadriculado com o equador e Greenwich destacados é suficiente para montar as representações em sala de aula.

Somando o faturamento de todas as empresas com sede em cada país, os alunos chegam a uma lista com 22 países e os faturamentos correspondentes: basta decidir quanto vale um quadradinho na representação (o mais óbvio é utilizar o menor valor da lista), dividir o faturamento por esse valor para encontrar a quantos quadradinhos corresponde cada país e, claro, pintar no mapa esses quadradinhos na posição aproximada do país no planisfério.

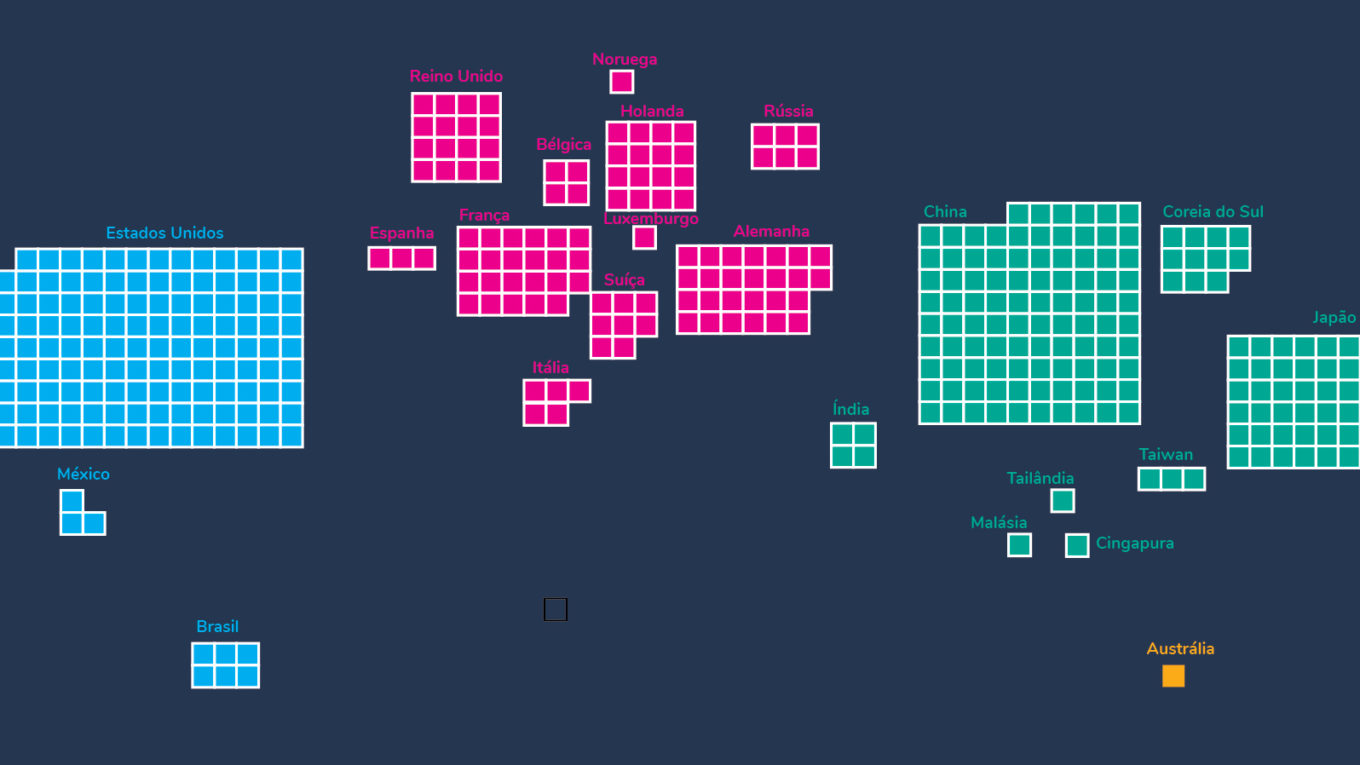

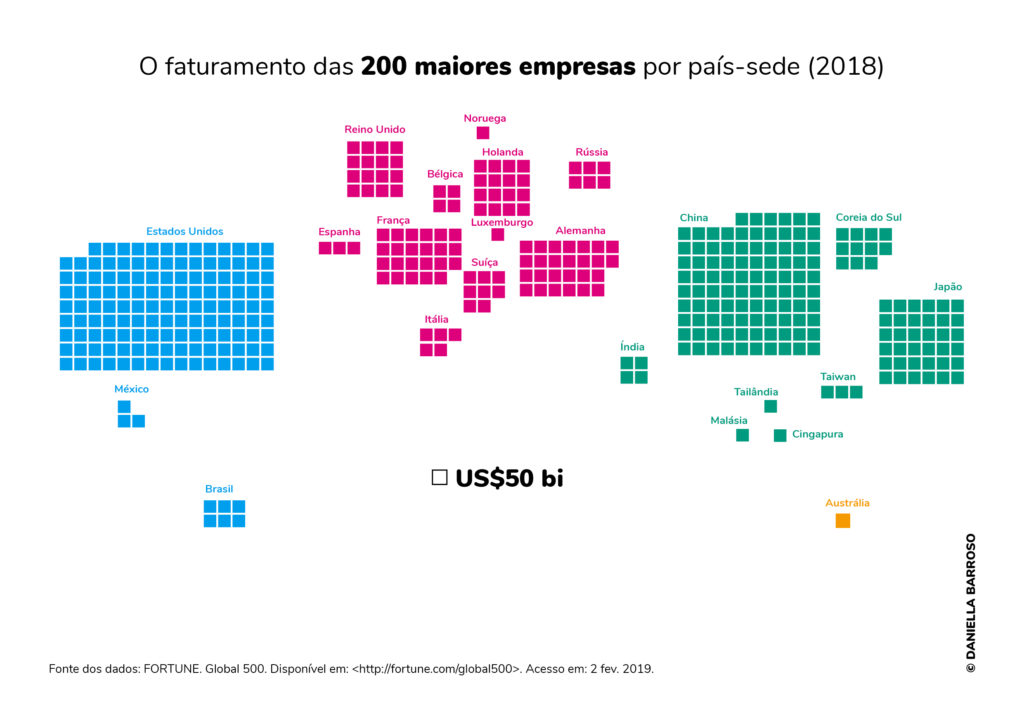

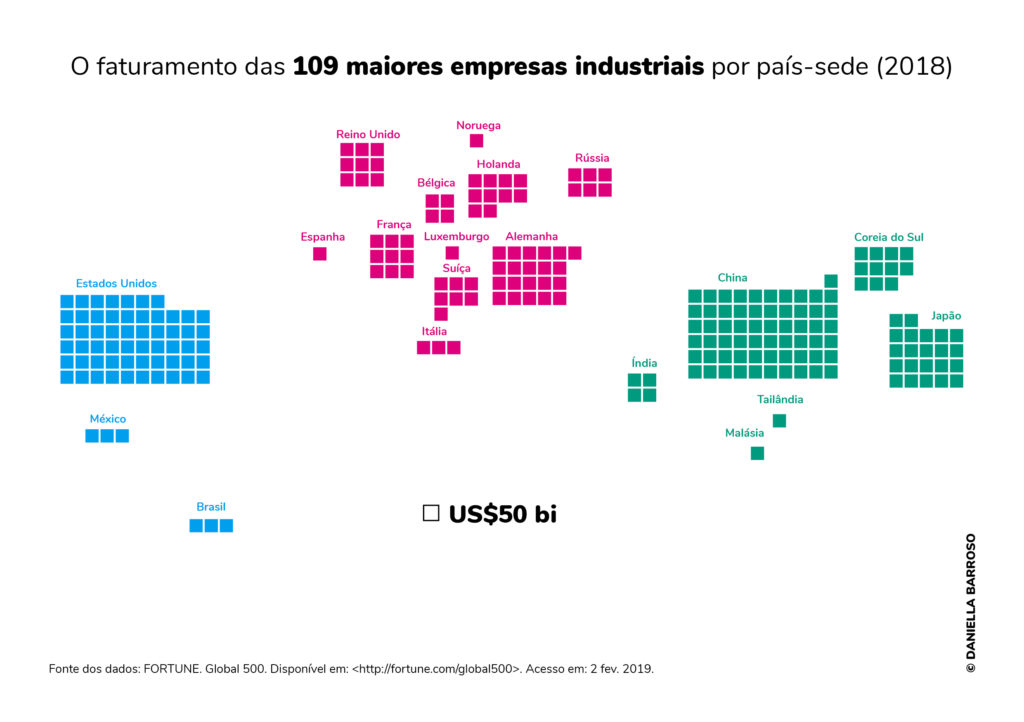

A representação fica assim:

Interpretando os dados de setor da tabela, os alunos separam apenas aquelas que dizem respeito aos negócios industriais: energia, automobilísticas, eletrônicos, máquinas etc. O resto do procedimento é o mesmo: somar o faturamento das empresas industriais por país, atribuir um valor para cada quadradinho, fazer os cálculos e pintar o mapa. Ele fica assim:

Não é um conjunto complexo de procedimentos e os alunos podem realizá-los tranquilamente quando se apropriam dos propósitos da atividade. O entrave? O de sempre: eles não escutam as conversas e as instruções. Assim que se diz “valendo!”, sentem-se confortáveis em perguntar o que deve ser feito, alegando quase sempre que não entenderam o que foi previamente conversado. Em geral, estavam alheios ao que se conversava – aqueles longos monólogos a que nós, professores, vergonhosamente nos acostumamos ao longo da carreira.

Eu penso que é aí que o recurso da gamificação pode nos ajudar. Claro, eu não sei gamificar essa sequência de procedimentos (penso que iniciativas como a da Fagulha entram aí), mas eu sei apontar o que emperra o processo: se o aluno não participa da conversa proposta no início da sequência didática, ele não vai olhar para a base de dados com uma postura de investigador. Não vai saber O QUE está procurando ali. Isso o transforma em um mero executor de tarefas: eu digo “separe as empresas industriais”, “some seus faturamentos”, “estabeleça um valor para o quadradinho” etc. etc.; ele cumpre a tarefa e chega ao resultado. Teve algum significado? Às vezes, sim. Mas não teve o mesmo impacto que teria se ele soubesse o que estava buscando, pois aí ele saberia por que foi proposto colocar esses dados em uma representação cartográfica, ou seja, que há uma resposta ligada à pergunta “Onde?” a ser respondida com esse mapa.

Esse caminho me parece muito próximo da estrutura de um jogo: há um propósito (responder perguntas), há regras (é preciso usar os dados da revista Fortune), há desafios (Como saber quais dessas empresas são industriais? Como transformar dados numéricos em informação visual?) e há diversão, penso eu, pois manipular dados primários reais é o biscoito fino da Geografia. E pode ser bem prazeroso, não? 🙂

[DB1]http://fortune.com/global500/